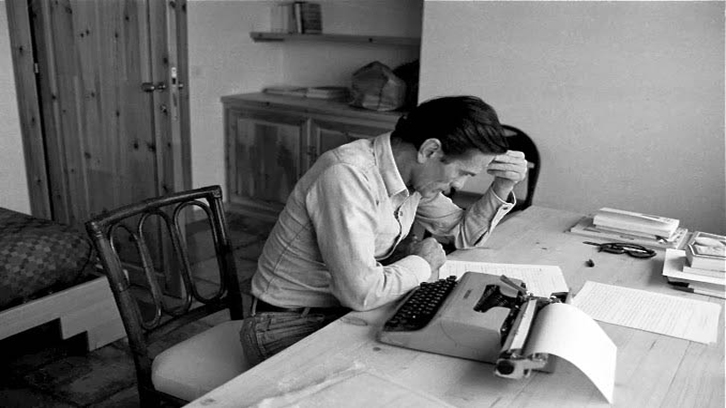

Pier Paolo Pasolini, quando l’amore si fa poesia

…. e la poesia diventa eterna

La riscoperta: amore, poesia, memoria

Un insieme di versi che Pasolini avrebbe scritto come gesto d’amore semplice ma profondo: riflessioni, confessioni, invocazioni d’amore rivolte a un tu privato e collettivo. Questi versi, definiti «immortali», costituiscono un fil rouge tra la sfera intima del poeta e l’orizzonte pubblico del suo pensiero.

Non è solo un esercizio di nostalgia: il valore risiede nel fatto che Pasolini concepiva la poesia non come fine a se stessa, ma come “scavo” nella realtà, come luogo in cui l’affetto, la vergogna, la nudezza dell’essere si affacciavano senza retorica. In lui «l’amore non si salva dalla vergogna, ma la attraversa: e la vergogna non riesce a spegnere lo splendore».

Così, la “ricomparsa” di questi versi d’amore serve non solo a celebrare un autore, ma a farci interrogare sul valore dell’amore oggi: se è possibile ancora pensarlo oltre la forma social‑mediale, oltre il consumo, e se possa essere condiviso come forma di lucidità critica.

Le coordinate pasoliniane

Nel vasto ventaglio delle opere di Pasolini — dalla poesia al cinema, dal romanzo alla rivista — l’amore assume varie forme: l’amore sociale, l’amore carnale, l’amore affettivo, l’amore politico. Ma ciò che emerge nei suoi versi è un tema costante: la tensione tra desiderio e riconoscimento, tra corpo e parola, tra marginalità e comunità.

Nei componimenti giovanili – ad esempio nelle raccolte «L’usignolo della Chiesa Cattolica» (1943‑) o «Il pianto della rosa» (1946) – Pasolini ritorna al mondo contadino d’origine, alle relazioni familiari, all’appartenenza culturale, e già vi affiora l’idea che l’amore sia anche condizione di “diversi”, di esclusi.

In componimenti più maturi, l’amore diventa anche atto politico: viene letto come modo di stare al mondo non come spettatore, ma come soggetto attraversato da passione, desiderio, lotta. La poesia «Un affetto e la vita» è indicativa: «Ho un affetto più grande di qualsiasi amore…/ Tutte le esperienze dell’amore / sono infatti rese misteriose da quell’affetto / in cui si ripetono identiche».

Per Pasolini l’amore non è solo sentimento, ma forma di verità esposta al mondo, anche quando dolorosa.

Versi d’amore che attraversano il tempo

In un’epoca in cui l’amore è spesso mediato dalla tecnologia, dalle immagini, dal “like”, Pasolini ci ricorda che l’amore autentico è ciò che produce “vergogna”, che richiede responsabilità, che mette in gioco la persona intera, il corpo, la sua vulnerabilità.

Una frase che spesso ricorre è: «Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, / ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore». Questi versi mostrano amore come conoscenza profonda e appartenenza, non come spettacolo.

La forza di questi versi consiste anche nel fatto che non chiudono, non rassicurano: lasciano un’apertura, un vuoto, una domanda. Ed è forse questo che li rende immortali.

Radici, contraddizioni, amore

Per capire l’amore pasoliniano è utile considerare il contesto della sua vita: nato nel 1922 a Bologna, vissuto in Friuli, Roma, lottatore intellettuale in un’Italia che cambiava velocemente, Pasolini visse da outsider e da voce critica. Il suo sguardo verso gli ultimi, il proletariato urbano, la dissoluzione della cultura popolare, è anche lo sguardo di un uomo che cerca comunione, appartenenza, amore.

Nelle sue poesie c’è anche fatica, marginalità, identità: nei versi dell’“operaio che tossisce sotto le grate” emerge una presenza dell’amore sociale e del riconoscimento umano.

Nel cinema e nella letteratura egli affrontò l’amore non come romantico idillio, ma come corpo, desiderio, conflitto. E questa tensione si riversa anche nei versi d’amore.

Oggi, a cinquant’anni dalla sua morte (1975‑2025), Pasolini è ricordato non solo come intellettuale visionario ma come testimone di un’Italia in trasformazione. Le sue poesie d’amore compaiono nei programmi di studio, nei blog letterari, nei social come citazioni condivise, e non a caso: perché esse parlano oggi di radici smarrite, di relazioni autentiche in un mondo che spesso appare sfilacciato.

Per i giovani che scorrono i social, o per chi cerca parole che facciano sentire “vivo”, questi versi rappresentano un antidoto alle banalità dell’amore‑consumo.

IQuell’amore raccontato da Pasolini è politico quanto sentimentale; è radice culturale quanto impulso corporeo.

Pier Paolo Pasolini ha scritto una “più bella poesia d’amore” non per compiacere, ma per tirarci dentro. Non per confortare, ma per scuotere. Non per restare nel privato puro, ma per parlare al pubblico. L’amore che lui scrive è radice e ali insieme; è fiume che scorre dai campi del Friuli fino alle borgate di Roma; è battito che attraversa la carne e la parola.

In un mondo che corre, in cui l’amore viene spesso ridotto a immagine, citazione, simbolo usa‑e‑getta, riscoprire quei versi significa ricordarci che l’amore ha ancora una voce, e che la voce più vera è quella che osa dire: «Ti conosco nel tuo essere, e ciò che nasciamo insieme è più della notte e del giorno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA