Dove finisce la ricchezza del mondo

La riflessione sulla ricchezza globale – e su chi la detenga realmente – ha assunto una nuova urgenza. Mentre alcune delle figure più note del mondo imprenditoriale, tecnologico e finanziario attirano quotidianamente i riflettori, una domanda si impone con forza: in quali mani si concentra la ricchezza mondiale e quali conseguenze produce tale concentrazione?

Se da un lato si leggono cifre spettacolari sulla crescita dei patrimoni miliardari, dall’altro emergono scenari complessi sul versante delle disuguaglianze, sia tra paesi che all’interno delle stesse comunità.

Un panorama implacabile

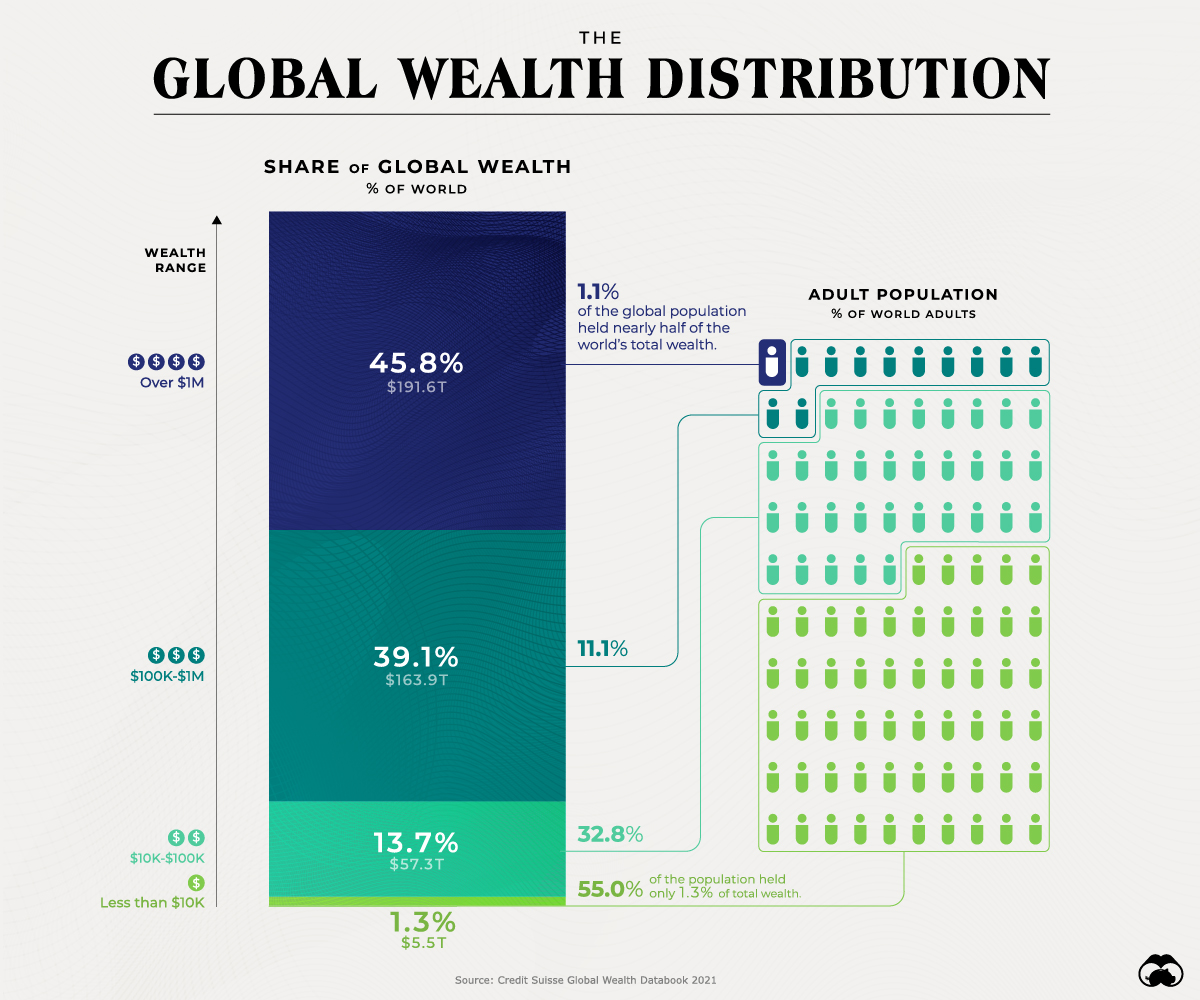

I dati più aggiornati confermano che la ricchezza globale è distribuita in modo assai squilibrato. Alcuni numeri sono particolarmente emblematici:

-

Secondo la World Inequality Lab, dal 1995 al 2021 la crescita della ricchezza è stata assai più rapida per i gruppi più ricchi: per il top 0,00001% la ricchezza è aumentata in media dell’8,1 % all’anno, molto più che per ampi settori della popolazione.

-

Un’analisi della Oxfam International ha stimato che l’1 % più ricco possiede una quantità di ricchezza superiore a quella detenuta dal 50 % più povero della popolazione mondiale.

-

Nel 2022 la ricchezza privata mondiale era stimata in oltre 454 mila miliardi di dollari, e soltanto l’1,1 % degli adulti deteneva circa il 45,8 % di quella ricchezza.

-

Per molte economie, la quota di ricchezza detenuta dal decile più ricco supera il 70 %: ad esempio negli Stati Uniti, nel 2023, il 10 % più ricco possedeva circa il 71,2 % della ricchezza totale nazionale.

-

Le ricadute in termini politici e sociali sono ormai riconosciute: l’aumento delle disuguaglianze di reddito e ricchezza viene indicato come uno dei fattori che minacciano la stabilità sociale, la fiducia nelle istituzioni e la coesione democratica.

-

La ricchezza tende a concentrarsi in modo sempre più marcato verso l’alto, mentre per ampie masse della popolazione il progresso economico risulta stagnante, o addirittura regressivo.

Le mani e i patrimoni: chi detiene la ricchezza?

Quando si parla di “mani” che trattengono la ricchezza del mondo, non si tratta solo di cifre astratte, ma di soggetti concreti — persone, famiglie, patrimoni, aziende, istituzioni finanziarie — che svolgono un ruolo centrale nel trasferimento e nell’accumulazione. Ecco alcune direttrici fondamentali.

I miliardari e le élite

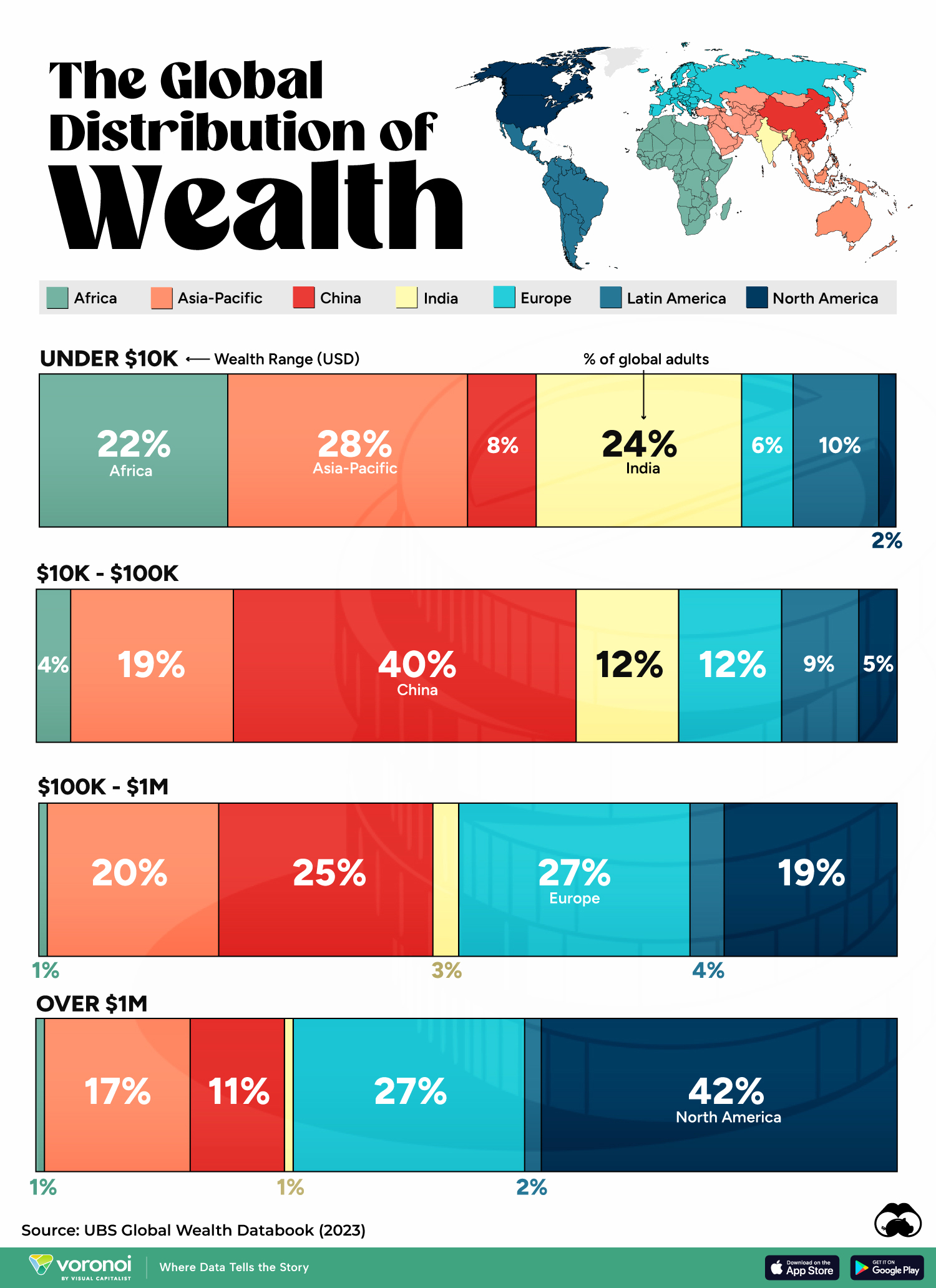

Negli ultimi anni è aumentato il numero di miliardari e ultra-ricchi. L’indagine recente ha rilevato che i paesi che ospitano il maggior numero di miliardari (Stati Uniti, Cina, India, Regno Unito, Germania) detengono gran parte della ricchezza estrema.

In molti casi, parte delle fortune si alimenta non solo di attività imprenditoriali attive, ma anche — come indicato da Oxfam — di rendite, erediti, monopoli, vantaggi di mercato e strutture patrimoniali consolidate.

Il risultato è che il ceto più ricco diventa sempre più autoreferenziale: può influenzare mercati, politiche, accesso a opportunità che per la massa restano più difficili da raggiungere.

Eredità, patrimonio accumulato e trasmissione intergenerazionale

Una criticità centrale è quella del passaggio generazionale della ricchezza. Il fatto che grandi patrimoni vengano trasmessi da una generazione all’altra senza che vi sia una redistribuzione efficace amplifica l’effetto “concentrazione”. Il rapporto commissionato dal G20 ha stimato che oltre 70 trilioni di dollari di ricchezza ereditaria saranno trasferiti nei prossimi dieci anni, accentuando il divario se non si interviene.

Questo meccanismo crea un sistema nella quale la nascita in una famiglia già benestante diventa un vantaggio enorme rispetto a chi parte da zero.

Le istituzioni finanziarie, gli asset e i mercati

La ricchezza non risiede solo in immobili e contanti: gli asset finanziari, le partecipazioni azionarie, gli strumenti derivati, i capitali rischiosi giocano un ruolo decisivo. Il fatto che ricchi paesi o ricchi individui abbiano maggiore accesso a questi strumenti implica che possano moltiplicare la loro ricchezza in modo più rapido rispetto a chi investe solo in attività tradizionali o ha redditi più modesti.

Questo divario d’accesso rafforza la concentrazione: rendimenti più elevati, opportunità esclusive, meno rischi per chi parte già con capitale.

Le conseguenze: economia, società, democrazia

La concentrazione della ricchezza non è un problema solo morale o astratto: si riflette concretamente nei sistemi economici, nelle opportunità individuali, nelle dinamiche sociali. Ecco quattro ambiti principali in cui il fenomeno ha effetti tangibili.

Mobilità sociale ridotta

Quando la ricchezza si concentra, le opportunità per chi nasce più in basso nella scala economica si riducono. Se il patrimonio individuale o familiare è basso, l’accesso all’istruzione, alla salute, alle reti professionali e finanziarie diventa più difficile. Il risultato è che il fattore “origine” pesa sempre di più sulle probabilità di miglioramento.

La crescita economica non basta a ridurre la disuguaglianza se la redistribuzione e l’accesso non vengono garantiti.

Disuguaglianze e conflitto sociale

L’aumento delle disparità genera tensione: gruppi marginalizzati, con risorse insufficienti, si trovano esclusi dalla piena partecipazione economica e sociale. Questo può alimentare sentimenti di ingiustizia, perdita di fiducia nelle istituzioni e favorire la polarizzazione politica o il populismo.

Le istituzioni sovranazionali e gli studi economici avvertono che i Paesi con elevati livelli di disuguaglianza rischiano instabilità, rallentamento della crescita e fragilità democratiche.

Accumulo patrimoniale vs. crescita inclusiva

In molti paesi, la ricchezza cresce, ma non in modo equilibrato: alcune classi sociali vedono progressi modesti o nulli, mentre i più ricchi guadagnano molto di più. Questo crea una “cresciuta disuguale”. Per esempio: dal 1995 al 2021 la ricchezza media per adulto è aumentata, ma quelle classi che stavano già in alto hanno registrato tassi superiori.

Ciò significa che la crescita economica non è automaticamente sinonimo di equità.

Il ruolo delle politiche pubbliche e dei sistemi fiscali

La tassazione, i trasferimenti, l’istruzione pubblica, la sanità, il welfare: sono tutti strumenti attraverso cui può essere mitigata la concentrazione della ricchezza. Dove questi strumenti funzionano bene, le disuguaglianze sono più controllate. Dove invece sono fragili o inadeguati, la concentrazione aumenta.

Alcune ricerche recenti mostrano come l’aumento del salario minimo possa ridurre la disuguaglianza più efficacemente della sola tassazione sulla ricchezza.

Uno sguardo agli scenari nazionali

Stati Uniti

Negli USA la quota di ricchezza detenuta dal top 10 % è tra le più elevate al mondo: circa il 71% della ricchezza nazionale è in mano al decile più ricco. La crescita di tech-giganti, magnati dell’industria, eredi di famiglia e investitori ha alimentato “un’America a più velocità”. Non a caso, negli Stati Uniti la mobilità sociale intergenerazionale è stata oggetto di ampie analisi che ne evidenziano la stagnazione rispetto al passato.

Sud Africa

Un Paese che è spesso citato per il divario tra ricchi e poveri: la quota di ricchezza e reddito appartenente al gruppo privilegiato è tra le più elevate, e la disuguaglianza è sia razziale che economica. Il fatto che il sud-africano abbia promosso un rapporto sull’ineguaglianza globale proprio in occasione della sua presidenza del G20 – affidato al Nobel Joseph Stiglitz – la dice lunga.

India

Un Paese in forte crescita economica, ma con disuguaglianze interne che superano quelle delle epoche precedenti. Recenti studi segnalano che l’1 % più ricco detiene oltre il 22 % del reddito nazionale e circa il 40 % della ricchezza. Lo sviluppo rapido non ha cancellato il divario: al contrario, lo ha accentuato in alcune aree.

Europa

In Europa le disuguaglianze sono meno estreme che in alcune regioni del mondo, ma non per questo trascurabili. Nei paesi dell’Unione Europea, la quota del decile più ricco è intorno al 59,3% nel 2023. Anche qui, la ricchezza tende a concentrarsi e la mobilità sociale appare sotto pressione.

La radice storica e l’evoluzione

La concentrazione della ricchezza non è un fenomeno nuovo. Storicamente, in epoche precedenti (fine XIX secolo, inizio XX) le quote dei più ricchi erano comparabili a quelle attuali in alcuni casi. Ma, dopo la Seconda guerra mondiale, molti Paesi vissero un decennio di crescita più uniforme e di riduzione del divario. Solo dalla fine degli anni ’70-’80 l’andamento ha invertito la tendenza.

Le cause sono molteplici: globalizzazione, tecnologia, cambiamenti nella regolamentazione finanziaria, deregolamentazione dei mercati, aumento delle rendite da capitale vs reddito da lavoro. La proprietà del capitale produttivo si è progressivamente ridotta a favore di pochi attori, consolidando il vantaggio iniziale.

“Non solo Musk”: perché la discussione va oltre i grandi nomi

Quando si parla di disuguaglianza e concentrazione della ricchezza, è facile focalizzarsi sulle icone (di fatto rappresentative) come il magnate tecnologico Elon Musk o altri miliardari che appaiono sui media. Tuttavia, la questione è strutturale e coinvolge:

-

le grandi corporation e i gruppi finanziari, che gestiscono asset di dimensioni globali;

-

le famiglie patrimoniali che accumulano da più generazioni;

-

i Paesi-sovrani e i fondi sovrani che detengono partecipazioni rilevanti;

-

i sistemi fiscali che permettono o impediscono la mobilità del capitale.

È quindi un fenomeno che riguarda l’assetto economico globale, non semplicemente “i ricchi che diventano più ricchi”.

Quali leve per il cambiamento?

Non mancano proposte concrete per contrastare l’eccessiva concentrazione della ricchezza. Tra le più ricorrenti:

-

Tassazione della ricchezza e delle eredità: aumentare l’imposizione sulle grandi fortune e sulle trasmissioni intergenerazionali.

-

Miglioramento dei salari e delle condizioni del lavoro: incrementare il salario minimo, rafforzare i diritti sindacali, ridurre il divario fra lavoro e capitale. Recenti studi mostrano che questa strategia può essere più efficace della sola tassazione.

-

Politiche di istruzione, sanità, mobilità sociale: aumentare la spesa pubblica per i servizi che ampliino opportunità per le fasce più deboli.

-

Regolamentazione dei mercati finanziari e trasparenza: evitare che il capitale privilegiato crei barriere d’ingresso per gli altri.

-

Monitoraggio internazionale e cooperazione sovranazionale: come sta tentando di promuovere la presidenza del G20 sudafricana, serve un organismo globale che misuri le disuguaglianze e suggerisca policy coordinate.

Lo sguardo verso il futuro: scenari e rischi

Se l’attuale tendenza non verrà corretta, lo scenario appare allarmante: la ricchezza dei più ricchi crescerà più rapidamente, la mobilità sociale continuerà a ridursi, e il divario potrà alimentare crisi politiche, sociali ed economiche.

Ma non è una condanna inevitabile. Un’inversione di tendenza è possibile se si combinano volontà politica, coesione sociale e strumenti di redistribuzione e accesso.

Va anche considerato il tema delle risorse ambientali: la concentrazione della ricchezza coincide spesso con il controllo di risorse naturali e dei mezzi di produzione ad alto impatto ambientale. In questo senso, la questione delle disuguaglianze si interseca con quella climatica e della sostenibilità. Le Monde.fr

La domanda “in quali mani è la ricchezza del mondo?” non è retorica: è centrale per comprendere il nostro presente e progettare il nostro futuro. Le mani che oggi detengono quote rilevanti del capitale globale non sono solo “qualche miliardario”, ma un’intera struttura di potere economico e patrimoniale.

Se non si interviene sul corretto assetto della ricchezza mondiale, il prezzo lo pagheranno le generazioni future, la coesione sociale e la stessa capacità delle società di evolvere in modo equo: non è solo questione di ricchi o poveri, è questione di sistema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA