L’intreccio pericoloso tra lo IOR e Roberto Calvi

Vogliamo parlarvi di quei fatti che sconvolgono la vita millenaria della Chiesa, i suoi lati oscuri, le lotte e le faide interne, i barbari episodi del passato strettamente connessi con il presente, il futuro e le profezie ancestrali, i veggenti, i Santi, i Papi, gli episodi mai chiariti,

volutamente lasciati nel dimenticatoio dei secoli, fatti inquietanti che opportunamente riletti e rivelati, lasciano tanti Interrogativi. A voi il delicato compito di scegliere e discernere tra la Fede e …

I Misteri del Vaticano

L’intreccio pericoloso tra lo IOR e Roberto Calvi

L’Istituto per le Opere di Religione, noto come Ior, ha sempre destato grande interesse mediatico, sia negli anni Settanta e Ottanta che più recentemente. La sua storia affonda le radici nel lontano 1942, ereditando una tradizione che si estende fino agli ultimi decenni dell’Ottocento.

In un interessante libro, lo studioso vaticanista Francesco Anfossi ci guida attraverso le vicende di questo istituto finanziario, svelando leggende, scandali e verità che lo hanno contraddistinto nel corso del tempo.

Un’approfondita ricerca svela i retroscena dell’accordo di Ginevra, attraverso il quale il Vaticano parzialmente risarcì le banche creditrici dell’Ambrosiano.

Basandosi su una vasta bibliografia e documenti inediti conservati nelle carte del cardinale Agostino Casaroli, l’autore delinea una narrazione dettagliata arricchita da conversazioni con esperti di finanza, economisti e personale dell’Istituto vaticano.

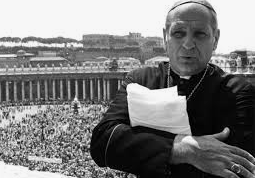

Particolare attenzione è riservata al crac dell’Ambrosiano e alla figura di monsignor Paul Marcinkus, presidente dello Ior dal 1971 al 1989, analizzando la sua responsabilità nei legami con Sindona e Calvi.

Il libro include anche analisi dei bilanci dell’epoca, lo studio della clientela della “Banca vaticana” e le vicende singolari dei suoi dipendenti.

L’ascesa di monsignor Paul Marcinkus alla guida dello Ior ha segnato l’inizio di un’epoca estremamente tumultuosa.

Il prelato americano è stato addirittura accusato di essere coinvolto nell’assassinio di Giovanni Paolo I e nel rapimento di Emanuela Orlandi.

La sua leadership ha portato lo Ior a intrecciarsi con Michele Sindona, tuttavia, è soprattutto la relazione con Roberto Calvi e il Banco Ambrosiano a catturare l’attenzione dell’autore.

La vicenda del Banco Ambrosiano si concluse in modo tragico con il suicidio della segretaria di Calvi e la morte del banchiere a Londra, ritrovato impiccato sotto il Blackfriars Bridge.

Un oscuro intreccio che coinvolse personaggi come Licio Gelli, la loggia P2, Umberto Ortolani, Francesco Pazienza e Flavio Carboni. Questo episodio fu definito dal ministro del Tesoro Beniamino Andreatta come la più grave deviazione di un’importante istituzione bancaria in un Paese industriale negli ultimi quarant’anni.

L’uccisione di Roberto Calvi è un capitolo oscuro nella storia italiana, simbolo dei loschi intrecci tra potere e denaro protetti da un velo di mistero.

Il 18 giugno 1982, il banchiere fu trovato morto sotto il ponte dei Frati Neri a Londra, con le tasche piene di sassi e 15mila dollari addosso.

Nonostante le indagini inglesi chiudessero il caso come un suicidio, la verità era ben diversa.

Da Sindona a Gelli a Marcinkus, la vicenda di Calvi si intreccia con quella dei personaggi chiave coinvolti negli oscuri intrighi italiani. La sua figura, soprattutto a causa della sua tragica fine, rappresenta un nodo cruciale di eventi e scandali storici

Roberto Calvi, giunto al Banco Ambrosiano prima dei trent’anni, ambizioso e determinato, scalò rapidamente le gerarchie fino a ricoprire ruoli di vertice agli inizi degli anni ’70.

Nel 1975 divenne presidente di un istituto finanziario di prestigio, strettamente legato allo Ior, la banca vaticana allora guidata dall’arcivescovo Paul Marcinkus, noto come il “banchiere di Dio” – titolo che Calvi riuscì a strappargli.

L’arrivo a Roma di monsignor Paul Marcinkus, di origini lituane segnò una svolta. Alto quasi due metri, con una corporatura atletica, Marcinkus conquistò la fiducia dei Papi Paolo VI e Giovanni Paolo II.

Fu proprio quest’ultimo a chiedergli di finanziare il sindacato polacco Solidarnosc, un incarico che Marcinkus affidò a Calvi, definendolo “il mungitore della vacca”.

Le conseguenze portarono a uno scontro senza precedenti tra lo Stato italiano e la Santa Sede. Il ministro democristiano Beniamino Andreatta si schierò apertamente contro il Vaticano, evidenziando la corresponsabilità dello Ior nella cattiva gestione della principale banca privata italiana e chiedendo al Vaticano un risarcimento di 1.159 milioni di dollari.

Questo evento mise in seria difficoltà la Santa Sede, che avviò un’indagine interna approfondita guidata da Casaroli per fare chiarezza sulla situazione.

Gli esiti di questa indagine hanno permesso ad Anfossi di portare alla luce nuovi dettagli su una vicenda ampiamente discussa all’epoca e successivamente.

Nel mezzo delle accuse, Monsignor Paul Marcinkus ha respinto le contestazioni spiegando che l’Istituto aveva rilasciato delle “lettere di patrocinio” a Calvi per limitare ulteriori debiti e finanziamenti alle società.

Tuttavia, a suo dire, Calvi aveva utilizzato queste lettere per scopi diversi, tradendo la fiducia di Marcinkus.

Il nome dell’Istituto era stato sfruttato per un progetto segreto che collegava operazioni apparentemente regolari a un obiettivo unico, ma nascosto.

Casaroli, non soddisfatto della difesa di Marcinkus, ha deciso di istituire una commissione mista italo-vaticana. Durante la prima metà del 1983, si è svolta una dettagliata discussione all’interno della Santa Sede. Una missione è stata inviata a Lima, alle Bahamas e in Nicaragua per visitare le sedi delle società collegate all’Ambrosiano e parlare direttamente con gli interessati, analizzare i bilanci e comprendere la complessa rete guidata da Calvi.

Il 17 agosto, i tre membri vaticani della commissione mista hanno inviato un promemoria al Segretario di Stato, comunicando che sarebbe stato difficile raggiungere un consenso unanime nell’accertare la verità.

L’affare legato al Banco Ambrosiano e all’Ior ha causato notevoli danni d’immagine alla Santa Sede, spingendo Casaroli a cercare una soluzione amichevole alla questione.

Nonostante l’opposizione di molti cardinali, il Segretario di Stato decise di trattare con lo Stato italiano senza ammettere la responsabilità dell’Istituto.

In agosto del 1983, si tenne a Castelgandolfo un incontro con la presenza del Papa Giovanni Paolo II, durante il quale, tranne Marcinkus, tutti i presenti si espressero a favore dell’indennizzo proposto da Casaroli, decisione approvata dal Pontefice.

Nell’autunno successivo, la Commissione presentò un documento finale con le diverse conclusioni dei sei commissari: due degli esperti italiani indicarono una responsabilità da parte dello Ior, mentre il terzo non emise un giudizio netto; i tre consulenti vaticani si schierarono invece a favore dell’Istituto.

Nonostante le divergenze, la decisione era già stata presa. Il 25 maggio 1984, a Ginevra, le parti concordarono un accordo “in uno spirito di reciproca conciliazione e collaborazione“.

Lo Ior si impegnò a versare 250 milioni di dollari, non come risarcimento ma come “contributo volontario”.

Roberto Calvi, l’influente e spigoloso presidente del più potente istituto bancario italiano, si ritrovò invischiato in una rete di tangenti spaventose: creò un intricato sistema di istituti fittizi, le famigerate società panamensi, per spostare denaro in maniera illecita, diventando così l’unico banchiere di Dio a cadere in disgrazia.

Lo scandalo esplose quando Calvi fu trovato impiccato sotto l’arcata del ponte di Blackfriars.

Il ministro del Tesoro Beniamino Andreatta intervenne dichiarando al Parlamento che il Banco Ambrosiano era esposto per 1400 milioni di dollari e che lo Istituto delle Opere di Religione era “socio di fatto” in alcune operazioni gestite dalla banca.

Sebbene la magistratura italiana non potesse perseguire la Banca Vaticana, lo Ior perse 250 milioni di dollari. Sorge quindi la domanda: le autorità finanziarie italiane avrebbero potuto intervenire prima?

La scomparsa di Licio Gelli nel 1981, dopo la scoperta delle liste della P2 alle quali era ovviamente iscritto, segnò il destino di Roberto Calvi.

Senza il sostegno di Gelli, il banchiere si sentì completamente smarrito, come racconta Francesco Pazienza, suo collaboratore all’epoca, nel suo libro pubblicato da Chiarelettere. Il 21 maggio dell’anno successivo, Calvi finì in manette.

I suoi tentativi di trovare un’appoggio presso il Vaticano e lo Ior non ebbero successo. In attesa del processo e in libertà provvisoria, cercava disperatamente sostegno, ma si sentiva come un leone in gabbia.

Pazienza gli presentò il finanziere Flavio Carboni, l’uomo che lo accompagnò al confine con la Svizzera da cui partì per la sua destinazione finale, Londra. Era il 15 giugno 1982. Tre giorni dopo, Calvi fu trovato impiccato sotto il Blackfriars Bridge.

L’indagine condotta dalla procura di Roma nel 2008 dal pm Luca Tescaroli ha sempre puntato il dito verso Flavio Carboni, convinto delle sue responsabilità, nonostante le precedenti assoluzioni di Pippo Calò, cassiere di Cosa Nostra, dello stesso Carboni, e di Ernesto Diotallevi, Manuela Kleinszig e Silvano Vittor.

Nel registro degli indagati di Tescaroli figuravano nomi di spicco come Licio Gelli (ritenuto mandante e organizzatore del delitto), Hans Albert Kunz, cittadino svizzero che avrebbe accompagnato Calvi a Londra, il camorrista Vincenzo Casillo, Francesco Pazienza, Maurizio Mazzotta e Flavio Carboni.

Nonostante il giudice per le indagini preliminari Simonetta D’Alessandro abbia stabilito che non vi fossero prove sufficienti per procedere, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto da Tescaroli, che ha contribuito a delineare l’ipotesi dell’omicidio del banchiere, camuffato da suicidio.

Nel decreto di archiviazione si legge: “Nessuna prova, ma la presentazione di un’ipotesi storica di assassinio quasi insormontabile: coinvolgimento di una parte del Vaticano, ma non di tutto; coinvolgimento di una parte di Cosa Nostra, ma non di tutta; coinvolgimento di una parte della massoneria, ma non di tutta, evidenziando la contiguità tra i vertici in una fase critica di politica estera, che ha coinvolto capitali di provenienza mafiosa, secondo i pentiti”.

Nonostante sia stata risolta con un accordo, l’affare legato al Banco Ambrosiano e all’Ior ha segnato un punto di svolta nelle relazioni tra la Santa Sede e lo Stato italiano, influenzando notevolmente le vicende finanziarie vaticane successive.

La documentazione analizzata da Anfossi suggerisce che le responsabilità dell’Ior fossero meno evidenti rispetto a quanto sostenuto dal ministro Andreatta, il quale aveva descritto la banca vaticana come un “socio effettivo” dell’Ambrosiano.

Nel 1987, la vicenda ha avuto un seguito giudiziario con l’emissione di un mandato di cattura contro Marcinkus, Mennini e Pellegrino De Strobel, accusati di complicità in bancarotta fraudolenta nel crac dell’Ambrosiano.

La Segreteria di Stato ha chiesto al cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, di indagare discretamente sulle motivazioni di questa decisione. Martini ha riportato i dubbi sulla permanenza di persone sotto mandato di cattura in posizioni di responsabilità, esprimendo preoccupazione per il rischio di una futura condanna per gravi accuse.

Casaroli, probabilmente sensibile alle argomentazioni di Martini, ha gestito con cautela il cambio alla guida dell’Ior. Ha temporaneamente “congelato” i dirigenti, temendo che un cambio repentino potesse essere interpretato come un’ammissione implicita di responsabilità.

Al contempo, ha trasferito le redini del comando a una Commissione di cardinali e a un Consiglio di Sovrintendenza di laici competenti, preparando il terreno per una successione che avrebbe segnato la fine dell’era dei prelati al vertice.

Il coinvolgimento di Marcinkus porta alla luce comportamenti gravosi che non possono essere ignorati.

Affidarsi a individui non affidabili come Sindona o Calvi è stato un errore che chi gestisce le finanze della Chiesa non può permettersi. Inoltre, la persistente negazione da parte di Marcinkus di qualsiasi responsabilità, anche involontaria, non gioca a suo favore.

L’ex presidente dell’Ior comunque, ha esposto la Santa Sede e la Chiesa cattolica in generale a rischi significativi, danneggiandone gravemente la credibilità, come sottolineato anche dal cardinale Martini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA